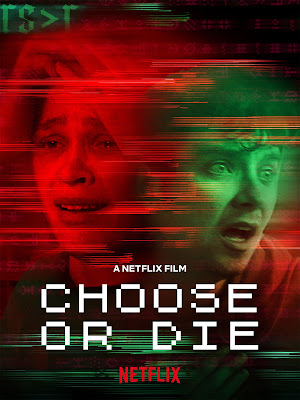

若说Batman是美漫之中最受欢迎、粉丝数最庞大的超级英雄,应该没人会反对。

单就其影视IP之多,已是其他角色无法望其项背,最早的Batman真人电影1943年上映,至今共拍过13部,历经八位导演操刀、九位演员诠释。

最新版《The Batman》上个月上映,虽然身材瘦削的Robert Pattinson接手被迫褪下战袍的Ben Affleck让观众置疑,但影片推出后,依然再次吸引广大蝙蝠粉朝拜。

两亿美元高额成本回收了7.5亿,即使只在蝙蝠侠电影票房史上屈居第四,也算得上战绩彪炳了。

注:票房最高依次为《The Dark Knight Rises》、《The Dark Knight》、《Batman v Superman: Dawn of Justice》(这部算是取巧,因为有群侠加持);但若算上通膨,第三名该是89年版由Michael Keaton主演的《Batman》,眼下这部最新版《The Batman》票房名次要再下滑为第五名。

进阶段落,更立体化

《The Batman》最常见评语为:“这不是你所知道的蝙蝠侠电影”、“这不是一般的超级英雄片”、“这是风格最不同的batman movie”等等。

所有的“非一般”,其实都很理所当然,毕竟这么多大导演和名演员珠玉在前,加上Christopher Nolan的《黑暗骑士三部曲》立下几乎公认无法逾越的标杆,接下来任何一位导演要是无法推陈出新,就根本不该接下导演筒。

所以导演Matt Reeves选择了一个比较少见的时代背景——年轻富豪Bruce Wayne化身黑暗使者披甲上阵的第二年,既避开重复无数次的父母被杀害的最初阶段,也不直接进入成名后的辉煌年代。

从原始粗暴的霸烈复仇者,逐渐进阶为哥谭市的正义守护者,这的确是能让蝙蝠侠人物特色更具内涵、更立体化的绝佳阶段。

观众虽见不到最初的蝙蝠侠,却见证了哥谭市的腐败开端,这同样也不常在蝙蝠侠IP中被提及的部分,亦构成本片与别不同的独特之处。

But(是的,这耐人寻味却不可或缺的“but”,还是出现了),《The Batman》让我看到不一样的蝙蝠侠/超级英雄电影,但我却兴奋不起来。

剧本薄弱,推理欠缺

本片容易让人联想到凤凰哥主演的《Joker》,都是写实感比较浓厚的犯罪剧情片,要是带着近年来被定型的超英电影模式心态观看,被洗刷三观是毋庸置疑的。 遗憾的是,《The Batman》犯上与《Joker》同样的毛病——剧本薄弱,完全仰赖拍摄手法、视觉风格和人物魅力来支撑。 换句话说,去掉蝙蝠侠、猫女、企鹅、谜语人,这部警匪片,根本没什么看头。

说创意,谜语人的猜谜犯罪方式,古往今来采用过相同手法的犯罪片不胜枚举;用老鼠折腾、在受害者颈项挂炸药的残酷行凶手法,不自觉就想起了经典犯罪片《Saw》。 企鹅的部分就是黑帮与警周旋、黑吃黑、内讧等常见江湖片材料;哥谭市两大开国元老家族的真伪黑历史,亦是阴谋论题材惯用的伎俩。

很遗憾,剧本骨架上最主要的犯罪线,只是冷饭一盘。

说推理悬疑,谜语人各种故作高深的谜面和密码,本该让人绞尽脑汁,结果在蝙蝠侠眼里比小学生IQ题还不如,几乎都是问题刚问完就秒答,不然就是答案A猜错了立马也补上正确的答案B。

当然要刻意抬高蝙蝠侠智商不是不行,但如此看不起谜语人的操作,达不到你来我往的斗智效果,反过来亦显得谜语人招数很花拳绣腿——你引以为豪的谜题,全都不堪一击;一堆“To the Batman”的正面挑衅,根本不值一哂。

作为电影布局,也抹煞了观众被蝙蝠侠带领着一起推理和破解谜团的乐趣。

为突出蝙蝠侠,经常陪衬的警队再一次被降智成了跑腿。

虽有对蝙蝠侠至死不渝……呃嗯,应该说是坚信不疑的James Gordon结伴同行,但偌大的哥谭市警队除了JG之外,其他都拐瓜劣枣或欠缺说服力——事实是JG也没有很厉害,主要还是靠蝙蝠侠破解谜语。

很遗憾,这就是一部披着蝙蝠侠外衣的老实警匪片。

黑暗助攻,理所当然

全片三小时有两小时45分钟以上在乌漆麻黑中度过,因黑暗程度太够力,以至导演在电影上映两星期后,公开要求各影院调高影片放映亮度。

亡羊之后才来补牢,是否未为晚也?毕竟山高皇帝远,影院经理们除非本身是蝙蝠侠粉丝会给个面子之外,其他有没有空理会导演要求,可就不好说了。

只能说,早知如此,何必当初,导演难道你在片场看monitor的时候,就没想过会有这过于黑茫茫的问题?

反正黑夜与阴雨,相得益彰,都是沉重、颓废、无力、无助的代表。

在如此氛围笼罩下的哥谭市,让人绝望,进而愤怒,接踵而来的犯罪也变得情有可原。

最令人不堪的罪行,几乎都会在黑暗的助攻下横行,所以影片的黑色基调势在必行。

然则有必要80%画面都处在暗无天日之下?会不会反而太理所当然了?

Batman属于黑夜,但Bruce Wayne不是。

遗憾的是,我其实更有兴趣看导演如何让Bruce Wayne在白昼或晴天的反差下表现愤世嫉俗。

二年级生,最像坏人

Matt Reeves塑造的二年级蝙蝠侠,有不该让人看到的脆弱、胆怯、叛逆。

他有要改变哥谭市现况的决心,有维护正义打击邪恶的信念,但这些优点,都被他深埋心中的怨恨,扭曲解读成以暴制暴才能起到作用。

影片略过了他的受训部分,才二年级的蝙蝠侠,身手确实不怎么样,对付小喽啰还行,但蚁多搂死象的话,往往很快就显现寡不敌众的窘境,让人不禁怀疑,他何来以一己之力就能对抗整个城市黑势力的自信,是还怀抱着初生之犊不畏虎的心态,还是高估了自己的身手?

从摩天高楼往下跳那一幕,刻意表现裹足不前的畏惧,算是再次提醒观众这位batman只是二年级生,但接下来终于踏出勇敢一步尽情飞翔的画面,我没赞好,反而差点失笑——那滑翔翼式服装功能,是模仿鼯鼠吧(各位去谷歌一下就会秒懂),为什么不设计得更像蝙蝠?

蝙蝠侠的战袍,很可能就是本片最大bug,穿着这身显眼的cosplay装走来走去,追捕犯人,在一部写实感浓烈的犯罪片里变得不合理。

超级英雄,从没在自己的电影里如此格格不入过。

很遗憾,歹徒反派林立的哥谭市,结果造型上最像坏人的反而是这位batman,就我是警察,也会先置疑这在犯罪现场来去自如却问三句只答一句的诡异家伙。

很明显警察局长也不妥他,为何却一直没请他去警局喝喝茶?

蝙蝠侠也的确一直不肯揭露真面目,形迹很可疑,警察局长绝对有理由对他投以不信任票。

叛逆富二代,摇摆信任值

Robert Pattinson无论是蝙蝠侠或Bruce Wayne,永远都一副全世界欠了他的苦大仇深表情,当然导演要一个愤世嫉俗的蝙蝠侠,RP就得这么演,从这点来看,他的演出倒是达标。

但作为一个日后正义联盟的领军人物,RP此时的蝙蝠侠,看着还真令人讨厌。

从他在戏中第一次和忠心不二的老管家Alfred的言谈开始,之后陆续的言语交集,都一再显示Bruce Wayne的叛逆、傲慢、无礼,完全是娇宠富二代嘴脸。

这位腰缠万贯的公子哥儿,以为民除害为借口,实则是为自己童年不幸寻找宣泄出口。

幸运的他获得了Alfred的支持,还不知如何得到了James Gordon的信任(是的,这一切都很随意地被省略了),凌驾于司法之上的审判者 / 侦探,就此诞生。

遗憾的是,这位世上最伟大侦探,经历了寒暑两轮的黑夜洗礼后,智慧和经验依旧只停留在破解谜语的阶段,整个追查过程都只让人觉得他被谜语人牵着鼻子走。

说什么找到“the rat”就是找到破案关键,最终还是不断掉入谜语人的算计之中,连最后的地毯下的秘密,也是另一名警察无意中透露出信息,但结果依旧制止不了谜语人的终极大招。

一个谜语人就让他焦头烂额,而且人家还是自投罗网,不然单靠蝙蝠侠还真未必捉得到,请问这侦探哪里伟大?

更遗憾的是,蝙蝠侠这辈子谁都不相信,只相信Alfred和James Gordon,谁知才认识没几天的猫女,就轻易取得他信任——包括说她是黑帮大佬Carmine Falcone的亲生女,蝙蝠侠也毫不怀疑;

包括Falcone说蝙蝠侠老爸生前对有威胁性的记者下狙杀令,他也震撼到立马跑去质问因为他而身受重伤、卧病在床的老管家;

然后又在管家反转所有供词之后,恢复信任重新推心置腹……

(吊诡的是,管家说Thomas Wayne在知道记者被Falcone私自处理后内疚不已,在决定去自首的当晚遭人谋害,可众所皆知蝙蝠侠父母是在一家三口乐也融融看戏散场后被杀害的,这是不是剧本bug?)

对未知敌友之人深信不疑、对道听途说疑神疑鬼,请问自身信任标准如此摇摆不定的侦探,哪里伟大?

性感猫女,多余企鹅

Zoë Kravitz饰演猫女,有其个人特色和性感风味,并不比Michelle Pfeiffer和Anne Hathaway逊色。

她和蝙蝠侠的爱情仅是启蒙,很可能随着猫女的离去无疾而终,即便猫女暗示,蝙蝠侠还是宁愿扼杀这刚萌芽的些许情感,显然伟大侦探事业心较重,也认为在刀口上的生活或许并不适宜谈情说爱,免得误人青春。

但也正是如此一段花尚未开的淡淡情怀,更显得这对黑夜男女之间的情谊更浪漫——总好过发展成去年一度闹得沸沸扬扬的蝙蝠侠与猫女口交情景。

猫女唯一也是最大遗憾,是造型头套,材质不说,整个感觉活脱脱就是卡通片常见的小偷,方巾盖头后将两角拉到人中处打个结,以为如此就能遮掩面目的自欺欺人样子很惹笑。

哥谭市重要反派之一Penguin,本片中处于还未掌控黑道的中间性质人物,发挥空间不多,可留下印象很少。

不解为何找Colin Farrell来演,却又妆化得让人认不出是他。

以企鹅在全片出场率不高的戏份,实在无须劳动Colin Farrell。

可能是搞噱头,要不然就是一早就确定会制作企鹅个人影集,需要一个明星撑起。

但还是回到问题原点——都看不出是Colin Farrell,有差吗?

谜语人浮夸,历代反派佳

谜语人在这部蝙蝠侠电影是主导角色,毕竟连主角都一直绕着他跑。

垃圾袋+街友风格造型,虽说契合下层社会身份地位,也符合写实路线,但作为本片最大反派,从一而终的平淡造型,还是看得我颇为失望。

更大缺点是如此平凡外观,反衬得他神经质的表演更显浮夸。

或许你会说,论浮夸,谁比得上好莱坞天王笑匠Jim Carrey版的Riddler?

没错,Jim Carrey不浮夸,那谁浮夸,但浮夸原本就是他的个人风格,当年《Batman Forever》导演Joel Schumacher若非看中Jim Carrey的浮夸,也不会找他演谜语人。

事实证明导演眼光独到、判断正确,Jim Carrey完全主宰了整部电影,与他同框的老戏骨Tommy Lee Jones演的Two-Face变得平平无奇;主角Val Kilmer更因被抢尽风头,拒绝演出下一部《Batman & Robin》,还懊恼至今,毫不讳言生平最后悔就是接了这个蝙蝠侠。

当年Jim Carrey锋芒毕露的谜语人,是配合导演所要的热闹喧哗路线;如今的Paul Dano无法与之相提并论,唯独确定的是,角色记忆点肯定差了好几条街。

Batman的反派向来光芒璀璨,受欢迎程度不逊主角,历代电影里的反派演员也同样强大无比,随手拈来Jack Nicholson、Danny DeVito、Jim Carrey、Tommy Lee Jones、Arnold Schwarzenegger、Uma Thurman、Heath Ledger、Aaron Eckhart、Tom Hardy、Jesse Eisenberg,星光熠熠,亦不乏影帝级巨星,他们代表的反派角色也因他们的表演,让人印象深刻。

遗憾的是,《The Batman》的可怜反派,只能让人摇头,有望成为蝙蝠侠影史上的反面教材。

人山人海,见仁见智

优点当然不会没有,场面浩大是其一,市长丧礼那场戏人山人海,可以感受到不惜成本的大手笔大制作,以及导演掌控大场面的能力。

之后连捕捉已束手就擒的Falcone,也出现人挤人的警队人员画面——话说哥谭市既有如此人满为患的警力,何愁大事不成?

可偏偏这阴云密布的城市,却沦为罪犯天堂,不失为一大讽刺。

配乐是影片另一值得点赞之处,古典乐恰如其分营造出哥谭市的高冷凄清,独奏的大提琴低沉又不安,竖琴轻灵却踌躇,各种乐器诠释不同情绪,电影韵味更袅绕悠长。

至于一些经过精心设计的画面,大如Bruce Wayne展示健硕身材推开大厅家具后在地上画出大型案件结构图,小如谜语人在咖啡馆被警方逮捕后留下问号拉花的咖啡,妙不妙、酷不酷,个人倒觉得是见仁见智。

毕竟Wayne家豪宅空间广大,主人要任性大可在墙上作画更符合人体工学和遥望视角,大动作在地上涂鸦,太浮夸;问号拉花当然只是意象式情景,但就觉得无必要,太做作。

返璞归真,值得继续?

喜欢本片,相信是喜欢蝙蝠侠回归世上最伟大侦探,实实在在追查罪犯,不哗众取宠,不高调消灭超级反派和外星坏蛋。

那是最初的美好,是一代蝙蝠侠粉的集体回忆。

山珍海错吃多,偶尔来道清粥小菜,味蕾上的童年回忆和妈妈的味道,会激起感官柔情岁月。

五彩缤纷、眼花缭乱的特效超英片看多了,突如其来的返璞归真、朴实无华,同样能收到视觉疲劳后的疗愈效果。

《The Batman》,是超级英雄电影泛滥时代的一股清流。

问题是这股偶尔为之的清流,应不应该陆续有来,值不值得继续期待。

今日的蝙蝠侠,早已今非昔比,我们还需不需要引颈前传,看当年的蝙蝠侠一年级一年级地升学?

别忘了《The Batman》中的蝙蝠侠,剧终时也已经历了一次从愤怒霸烈到释出善意的蜕变。

如果我们能接受蝙蝠侠从愤世嫉俗成长为伸出援手,那为何要对已进化成与超能力伙伴携手、面对外星对手的蝙蝠侠喊停;反过来眷恋执着于还在解决哥谭市罪案的侦探蝙蝠侠?

有些事还有必要回去吗?Move on吧。

最后一个题外话,有人说复仇者联盟中最不喜欢黑寡妇,因为她既没有超能力,也没有炫目武器,凭什么位列复联初代?

Well,蝙蝠侠同样没有超能力,没有如钢铁侠的炫目装甲武器;《The Batman》也没有超能力,也不是“你印象中的超级英雄片”,但这位黑暗使者和这部最新版电影,却没收到任何类似对待黑寡妇般的置疑和厌恶?

只能说,同人不同命,超级英雄也不例外。